流鉄の新戦力、JR東海211系6000番台

2025/7/22

流鉄は流山線馬橋―流山間を結ぶローカル線で、距離はJR東海の東海道本線垂井―関ケ原間と同じ5.7キロである。流鉄は総武流山電鉄時代の1978年10月より、西武鉄道からの移籍車両を導入し、幾度も入れ替えながら47年にわたり運行を続けている。2025年7月9日(水曜日)にJR東海211系6000番台が入線したことを発表し、新時代を迎える。

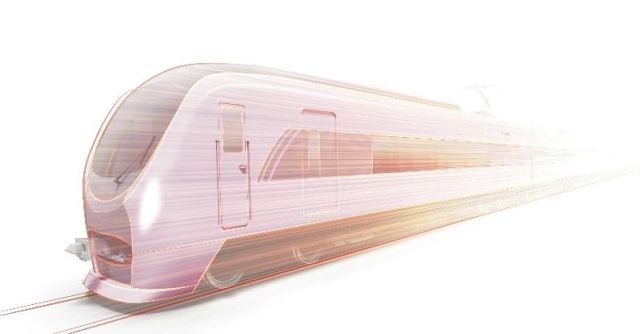

JR東海の211系

JR東海時代の211系6000番台。

211系近郊形電車は国鉄時代の1985年12月に登場。1月に登場した205系通勤形電車と同様に、軽量ステンレス車体、界磁添加励磁制御、ボルスタレス台車の採用が目新しく、まずは首都圏に投入。1986年秋には中京圏にも投入された。1987年4月1日(水曜日)の分割民営化後はJR東日本が国鉄仕様を継承、さらに2階建てグリーン車(狭軌の鉄道では初の2階建て車両)を開発し、増備が続く。

一方、JR東海は国鉄時代に投入された2編成8両とは別に、独自仕様車として、1988年に211系5000番台が登場。3両車もしくは4両車を基本に、座席のオールロングシート化、先頭車前面の車掌側(運転席の向かい側)のフロントガラス面積を拡大、JR東海が開発したインバータクーラーの採用、トイレなしなどの変更点がある。ただ、トイレなしは不評で、のちに和式トイレつき(その向かい側に固定式クロスシートを配置)の車両、パンタグラフの取りつけ部を低屋根構造にした車両も登場した。

1990年、2両車として211系6000番台が登場。クハ210形5000番台+クモハ211形6000番台を組み合わせた(クは運転台つきの車両、モは電動車、ハは普通車)。従来の211系とは異なり、電車の走行に必要な機器類を2両1ユニット方式から1両に集中艤装し、1M1Tにした(Mは電動車、Tは付随車、数字は両数)。

JR東海の211系は国鉄からの継承車8両、独自仕様車242両の計250両という布陣になった。2021年11月にオールロングシート、トイレつきの315系近郊形電車が登場し、2022年3月5日(土曜日)にデビューすると、順次置き換えられ、2025年3月15日(土曜日)のダイヤ改正を待たずして引退した。

なお、JR東日本の211系は首都圏の運用から離れたものの、現在も中央本線や高崎エリアなどで活躍が続いている。また、JR西日本も211系2両、213系1両を組み合わせた鋼製車体、全車ハイデッカーグリーン車のジョイフルトレイン『スーパーサルーンゆめじ』が1988年に登場し、2010年3月7日(日曜日)に引退した。

一方、JR東海は国鉄時代に投入された2編成8両とは別に、独自仕様車として、1988年に211系5000番台が登場。3両車もしくは4両車を基本に、座席のオールロングシート化、先頭車前面の車掌側(運転席の向かい側)のフロントガラス面積を拡大、JR東海が開発したインバータクーラーの採用、トイレなしなどの変更点がある。ただ、トイレなしは不評で、のちに和式トイレつき(その向かい側に固定式クロスシートを配置)の車両、パンタグラフの取りつけ部を低屋根構造にした車両も登場した。

1990年、2両車として211系6000番台が登場。クハ210形5000番台+クモハ211形6000番台を組み合わせた(クは運転台つきの車両、モは電動車、ハは普通車)。従来の211系とは異なり、電車の走行に必要な機器類を2両1ユニット方式から1両に集中艤装し、1M1Tにした(Mは電動車、Tは付随車、数字は両数)。

JR東海の211系は国鉄からの継承車8両、独自仕様車242両の計250両という布陣になった。2021年11月にオールロングシート、トイレつきの315系近郊形電車が登場し、2022年3月5日(土曜日)にデビューすると、順次置き換えられ、2025年3月15日(土曜日)のダイヤ改正を待たずして引退した。

なお、JR東日本の211系は首都圏の運用から離れたものの、現在も中央本線や高崎エリアなどで活躍が続いている。また、JR西日本も211系2両、213系1両を組み合わせた鋼製車体、全車ハイデッカーグリーン車のジョイフルトレイン『スーパーサルーンゆめじ』が1988年に登場し、2010年3月7日(日曜日)に引退した。

流鉄移籍を推察

JR東海211系独自仕様車の車内(写真は211系5000番台)。

JR東海は延命によるリニューアルをせず、「新型車両にスパッと更新」という方針である。中小私鉄にとって、置き換えの対象となる在来線車両は新製から30年前後もあり、“注目の中古車”となる。これまで371系とキハ85系の特急形車両(前者は電車、後者は気動車)、キハ11形鋼製車の一般形気動車、119系近郊形電車、211系5000番台が中小私鉄、もしくは海外に移籍した。

211系6000番台は4編成が流鉄に移籍し、5000形(元西武鉄道2代目101系後期車。参考までに、初代101系は多摩湖線用の12メートル車)を順次置き換える予定。ただ、5000形は2009年6月から2013年9月まで5編成搬入され、流鉄では20年も稼働していないため、すべて置き換えるのか、1編成を残すのかは現時点不明である。

5000形と共通している部分は4つある。

1つ目は20メートル3ドア車であること。しかも、車体側面のレイアウトはほぼ同じである。西武鉄道の20メートル3ドア車は、ロングシートながら、車体側面のレイアウトは113系、115系、211系などの国鉄近郊形電車に準じている。流鉄の車両が交代しても、乗車口の位置は変わらない。

2つ目は、VVVFインバータ制御車ではないこと。以前、中小私鉄の移籍車両を取材した際、多くは「アナログが扱いやすい」という。抵抗制御は消費電力が大きい半面、長寿命、自力で直せるというメリットがある。

5000形は抵抗制御、211系は界磁添加励磁制御と異なるが、抵抗制御をベースにしながら、回生ブレーキ(発電した電気を架線に戻すブレーキシステム)の使用が可能なので、電機子チョッパ制御(「サイリスタチョッパ制御」ともいう)よりも製造コストがかからない。

加えて、5000形はオールM車(2両合計の自重は79.5トン)に対し、211系6000番台は1M1T(2両合計の自重は62.0トン)なので、消費電力の低減、腐食に強く、軽量のステンレス車体による20年以上の長期運用も期待できる。流山線は関東平野を走行するので、大きな勾配もない。

VVVFインバータ制御車の場合、信号設備や踏切で誘導障害が発生する恐れもある。列車の通過前、もしくは通過中に遮断機が上がってしまうと、事故になってしまうので、対策を講じなければならない。また、機器寿命が「抵抗制御より短い」と判断する鉄道事業者もあり、15~25年を目安に更新するので、意外と手間がかかる。

3つ目は、東海道本線の上り方先頭車、流山線の下り方先頭車にパンタグラフが搭載されていること。おそらく、車両の向きが同じところにパンタグラフがあると、保守の面で扱いやすいと思われる。

4つ目は、東海道本線の下り方先頭車、流山線の上り方先頭車に車椅子スペースがあること。いずれも乗務員室付近に設けている。例えば、流山1番線2号車1番ドアからの乗車だと、5000形は右手、211系6000番台は左手と異なるが、乗車口は同じ。流鉄の車両が交代しても、車椅子スペース乗車口の案内も変わらない。

流鉄にとっては、「奇跡的な移籍車両」と言えるだろう。

211系6000番台は4編成が流鉄に移籍し、5000形(元西武鉄道2代目101系後期車。参考までに、初代101系は多摩湖線用の12メートル車)を順次置き換える予定。ただ、5000形は2009年6月から2013年9月まで5編成搬入され、流鉄では20年も稼働していないため、すべて置き換えるのか、1編成を残すのかは現時点不明である。

5000形と共通している部分は4つある。

1つ目は20メートル3ドア車であること。しかも、車体側面のレイアウトはほぼ同じである。西武鉄道の20メートル3ドア車は、ロングシートながら、車体側面のレイアウトは113系、115系、211系などの国鉄近郊形電車に準じている。流鉄の車両が交代しても、乗車口の位置は変わらない。

2つ目は、VVVFインバータ制御車ではないこと。以前、中小私鉄の移籍車両を取材した際、多くは「アナログが扱いやすい」という。抵抗制御は消費電力が大きい半面、長寿命、自力で直せるというメリットがある。

5000形は抵抗制御、211系は界磁添加励磁制御と異なるが、抵抗制御をベースにしながら、回生ブレーキ(発電した電気を架線に戻すブレーキシステム)の使用が可能なので、電機子チョッパ制御(「サイリスタチョッパ制御」ともいう)よりも製造コストがかからない。

加えて、5000形はオールM車(2両合計の自重は79.5トン)に対し、211系6000番台は1M1T(2両合計の自重は62.0トン)なので、消費電力の低減、腐食に強く、軽量のステンレス車体による20年以上の長期運用も期待できる。流山線は関東平野を走行するので、大きな勾配もない。

VVVFインバータ制御車の場合、信号設備や踏切で誘導障害が発生する恐れもある。列車の通過前、もしくは通過中に遮断機が上がってしまうと、事故になってしまうので、対策を講じなければならない。また、機器寿命が「抵抗制御より短い」と判断する鉄道事業者もあり、15~25年を目安に更新するので、意外と手間がかかる。

3つ目は、東海道本線の上り方先頭車、流山線の下り方先頭車にパンタグラフが搭載されていること。おそらく、車両の向きが同じところにパンタグラフがあると、保守の面で扱いやすいと思われる。

4つ目は、東海道本線の下り方先頭車、流山線の上り方先頭車に車椅子スペースがあること。いずれも乗務員室付近に設けている。例えば、流山1番線2号車1番ドアからの乗車だと、5000形は右手、211系6000番台は左手と異なるが、乗車口は同じ。流鉄の車両が交代しても、車椅子スペース乗車口の案内も変わらない。

流鉄にとっては、「奇跡的な移籍車両」と言えるだろう。

流鉄にとって未知の世界も

JR東海211系独自仕様車の運転台(写真は211系5000番台。客室内で撮影)。

5000形と大きく異なるのは、運転台だ。5000形は昭和の時代から続くオーソドックスタイプに対し、211系6000番台は新幹線タイプである。新幹線電車は左側にブレーキハンドル、右側に主幹制御器(「マスコンハンドル」とも言い、速度を調節する機器)を配しているが、205系や211系などの在来線車両は逆である。

5000形は前面非貫通に対し、211系6000番台は貫通扉つきなので、運転席からの視界が異なるものと思われる。これにより、非常時における避難の仕方も変わってくるのではないだろうか。

5000形は前面非貫通に対し、211系6000番台は貫通扉つきなので、運転席からの視界が異なるものと思われる。これにより、非常時における避難の仕方も変わってくるのではないだろうか。

流山線5000形に乗る

車両自体は新製から40年以上を経過。

馬橋から流山線へ。JR東日本常磐線の乗り換え駅で、各駅停車以外の列車は通過する。駅出入口の階段には、211系6000番台の移籍を知らせるプレスリリースを掲示しており、沿線の人々やレールファンに知らせる。積極的かつ精力的に情報発信をしないと、流山線の永年存続にかかわるという、危機感の表れだと思う。さらに今後の回送予定日等の問い合わせには対応しないという、注意書きを添えている。

流山線は自動改札機がなく、交通系ICカードも使えない(その後、思わぬ展開に)。券売機で流山までの乗車券を現金購入すると、なんとウラが黒い磁気券。券売機そのものが磁気券しか対応しないのだろう。ちなみに流山線一日フリー乗車券(大人500円、小児250円)は窓口で発売する。

5000形若葉の流山行き(ワンマン)へ。編成ごとにカラーリングが異なるほか、車両愛称もつく(ほかは、さくら、流星、あかぎ、なの花)。若葉は緑、白、オレンジの吊り手を配しており、楽しい雰囲気を演出する。全列車ワンマン運転ながら、整理券発行機、運賃表、運賃箱はなく、乗車券は駅で収受する(定期券、流山線一日フリー乗車券を除く)。ちなみに全駅有人駅である。

乗務員室と客室の仕切りドア上に、3色LED式の旅客情報案内装置が設置されており、「この電車の停車駅は、幸谷(こうや)、小金城趾、鰭ヶ崎(ひれがさき)、平和台、流山です。」を繰り返し表示。流山線は全列車各駅停車なので、停車駅を案内するのは珍しい。

発車すると、常磐線をつかず離れずのような感じで進み、常磐線馬橋―武蔵野線南流山間の短絡線、武蔵野線の高架をくぐると、幸谷へ。JR東日本新松戸駅へは約100メートル離れており、常磐線(各駅停車のみ停車)と武蔵野線の乗り換え駅である。ちなみに幸谷は1961年2月3日(金曜日)、新松戸は1973年4月1日(日曜日)に開業した。

常磐線を離れ、さらに常磐線北小金―武蔵野線南流山間の短絡線をくぐると、のどかな町を走り、小金城趾へ。5000形流星の馬橋行き(ワンマン)と行き違う。基本的に流山行き(ワンマン)が先に到着する。

小金城趾―鰭ヶ崎間を走行中、松戸市から流山市へ。ラストコースの平和台―流山間は、駅間距離がわずか600メートル。ゆっくり走り、終点流山1番線に到着した。その先の流山駅検車に211系6000番台が入庫され、改造待ちの様子。オレンジとグリーンの湘南色は色あせていたが、改造後には凛(りん)とした姿を披露するはずなので、新たなスタートラインに立つ日を楽しみにしたい。

ホームには自動販売機があり、面白いことに交通系ICカードが使える。乗車券としての利用はできないが、飲み物の購入はOKというのは初めてだ。ちなみに流山駅付近の自動販売機は現金しか使えない。

改札では係員が立ち、乗車券は乗客がトレイに入れるという方式。流山線は10年ぶりの乗車で、今まで見たことがないやり方に戸惑ったが、地元の人々は慣れた手つきで改札を通過した。

久しぶりの流鉄は、「摩訶不思議」「アバウト」「シュール」という言葉が当てはまるほどの世界観を持つ鉄道に“進化”したようである。

流山線は自動改札機がなく、交通系ICカードも使えない(その後、思わぬ展開に)。券売機で流山までの乗車券を現金購入すると、なんとウラが黒い磁気券。券売機そのものが磁気券しか対応しないのだろう。ちなみに流山線一日フリー乗車券(大人500円、小児250円)は窓口で発売する。

5000形若葉の流山行き(ワンマン)へ。編成ごとにカラーリングが異なるほか、車両愛称もつく(ほかは、さくら、流星、あかぎ、なの花)。若葉は緑、白、オレンジの吊り手を配しており、楽しい雰囲気を演出する。全列車ワンマン運転ながら、整理券発行機、運賃表、運賃箱はなく、乗車券は駅で収受する(定期券、流山線一日フリー乗車券を除く)。ちなみに全駅有人駅である。

乗務員室と客室の仕切りドア上に、3色LED式の旅客情報案内装置が設置されており、「この電車の停車駅は、幸谷(こうや)、小金城趾、鰭ヶ崎(ひれがさき)、平和台、流山です。」を繰り返し表示。流山線は全列車各駅停車なので、停車駅を案内するのは珍しい。

発車すると、常磐線をつかず離れずのような感じで進み、常磐線馬橋―武蔵野線南流山間の短絡線、武蔵野線の高架をくぐると、幸谷へ。JR東日本新松戸駅へは約100メートル離れており、常磐線(各駅停車のみ停車)と武蔵野線の乗り換え駅である。ちなみに幸谷は1961年2月3日(金曜日)、新松戸は1973年4月1日(日曜日)に開業した。

常磐線を離れ、さらに常磐線北小金―武蔵野線南流山間の短絡線をくぐると、のどかな町を走り、小金城趾へ。5000形流星の馬橋行き(ワンマン)と行き違う。基本的に流山行き(ワンマン)が先に到着する。

小金城趾―鰭ヶ崎間を走行中、松戸市から流山市へ。ラストコースの平和台―流山間は、駅間距離がわずか600メートル。ゆっくり走り、終点流山1番線に到着した。その先の流山駅検車に211系6000番台が入庫され、改造待ちの様子。オレンジとグリーンの湘南色は色あせていたが、改造後には凛(りん)とした姿を披露するはずなので、新たなスタートラインに立つ日を楽しみにしたい。

ホームには自動販売機があり、面白いことに交通系ICカードが使える。乗車券としての利用はできないが、飲み物の購入はOKというのは初めてだ。ちなみに流山駅付近の自動販売機は現金しか使えない。

改札では係員が立ち、乗車券は乗客がトレイに入れるという方式。流山線は10年ぶりの乗車で、今まで見たことがないやり方に戸惑ったが、地元の人々は慣れた手つきで改札を通過した。

久しぶりの流鉄は、「摩訶不思議」「アバウト」「シュール」という言葉が当てはまるほどの世界観を持つ鉄道に“進化”したようである。

常磐線は“元JR東海の車両に会える”路線へ

ひたちなか海浜鉄道のキハ11形(写真は元JR東海車)。

常磐線の駅を起点とする中小私鉄で、元JR東海の車両が配属されるのは、2015年のひたちなか海浜鉄道以来、10年ぶりである。路線名は湊線で、勝田を起点に阿字ヶ浦までを結ぶ14.3キロの非電化ローカル線で、将来は延伸の予定である。

ここではJR東海のキハ11形100番台1両、東海交通事業(現・JR東海交通事業)城北線のキハ11形200番台全4両の計5両が移籍。キハ11形200番台については、JR東海にリースし、城北線の運用がなかったキハ11-203・204を営業運転に使用(移籍後の車両番号はキハ11-6・7。参考までにキハ11-123の移籍後はキハ11-5)。城北線の運用に従事したキハ11-201・202を「部品取り」と呼ばれる、車両部品のストック用に充てたため、本線上を走行することはない。

JR東海ファンの方にとって、流鉄&ひたちなか海浜鉄道は、“至福の汽車旅”になりそうだ。

ここではJR東海のキハ11形100番台1両、東海交通事業(現・JR東海交通事業)城北線のキハ11形200番台全4両の計5両が移籍。キハ11形200番台については、JR東海にリースし、城北線の運用がなかったキハ11-203・204を営業運転に使用(移籍後の車両番号はキハ11-6・7。参考までにキハ11-123の移籍後はキハ11-5)。城北線の運用に従事したキハ11-201・202を「部品取り」と呼ばれる、車両部品のストック用に充てたため、本線上を走行することはない。

JR東海ファンの方にとって、流鉄&ひたちなか海浜鉄道は、“至福の汽車旅”になりそうだ。

岸田法眼の鉄道チャンネル

『Yahoo! セカンドライフ』(ヤフー刊)の選抜サポーターに抜擢され、2007年にライターデビュー。以降はフリーのレイルウェイ・ライターとして鉄...

プロフィールや他の投稿を見る